Co

皆様、こんにちは。当院のブログへようこそ。千種区覚王山通 たなか歯科クリニック 歯科衛生士の高山です。

>

> 7月に入り、暑い日が続いていますね。熱中症にはくれぐれもご注意ください。

>

> 暑い夏を乗り切るためには、十分な水分補給とバランスの取れた食事が大切です。

この時期、歯科医院には6月に行われた歯科検診の結果を持っていらっしゃる子供達が多くみえます。その検診結果の中に「C o」と記載されていませんか?今回のブログではその「C o」についてお話ししていきたいと思います。

「C o」とは「エナメル質初期う蝕」と言われる、むし歯がごく初期の段階である状態を指します。歯の表面のエナメル質が少し溶け初めている状態で、脱灰と呼ばれ白く濁ったような色になります。すぐに治療を行うのではなく要観察歯として経過観察をしていきます。

初期う蝕とは?

通常お口の中では食事をすると酸性に傾きエナメル質が溶かされて脱灰と再石灰化を繰り返すますが、均衡状態がくずれ、歯の表面のエナメル質が溶け出すことで始まります。初期う蝕は、まだエナメル質の表面が少し白く濁って見える状態で、歯の内部までは進行していません。では、進行させないためにはどうしたら良いのでしょう?

初期う蝕には「再石灰化」

「再石灰化」とは、唾液に含まれるカルシウムやリンなどの成分が、溶けたエナメル質に再び取り込まれ、歯の表面が修復される現象です。唾液は自然の回復力を持っており、むし歯の初期段階であれば、この力によって歯の健康を保つことができます。

• フッ素の活用

フッ素は、エナメル質を強くし、再石灰化を促進する作用があります。歯磨き粉や洗口液など、フッ素入りの製品を日常的に使うことで、初期う蝕の進行を抑えられます。年齢により使用できるフッ素濃度が異なりますが高濃度のフッ素の物を使用するといいでしょう。ブラシング後のお口の濯ぎかたもポイントです。歯磨き粉を吐き出したら1〜2回濯ぐだけにしておきましょう。大さじ1杯分、ペットボトルの蓋くらいでOKです。濯ぎ過ぎてしまうとせっかくのフッ素が流れてしまい効果が薄れてしまいます。

• 食生活の見直し

むし歯菌は糖をエサにして酸を作ります。間食や甘い飲み物の摂取を控え、バランスの良い食事を心がけることで、むし歯のリスクを減らすことができます。特にダラダラ食べたり飲んだりはNGです。熱中症対策としての水分補給もスポーツドリンクなど酸性度が高く糖分が入った物など取り方も気をつけましょう。

• セルフケア

歯磨きがしっかりできなくてはむし歯は進行してしまいます。正しい磨き方を歯科医院で教えてもらいましょう。

• 定期的な歯科検診

歯科検診では、歯の状態を専門的にチェックできるため、初期う蝕の段階で発見しやすくなります。さらに、フッ素塗布などの予防ケアも受けることで、再石灰化の効果を高められます。更にクリーニングもしてもらいましょう。

むし歯を進行させないようにしっかりと対策してくださいね。

たなか歯科クリニック 歯科衛生士高山

仕上げ磨きについて

こんにちは、名古屋市千種区たなか歯科クリニック歯科衛生士の関谷です。

みなさんお子さんの毎日の仕上げ磨きはしっかりできていますか?

いつまで仕上げ磨きが必要かご存知でしょうか?

今回は仕上げ磨きはいつまで必要かというお話をしていきます!

仕上げ磨きは、子どもが自分では磨ききれない部分の汚れを、大人が取り除いてあげることが目的です。

特に奥歯の溝や歯と歯の間は、子どもの磨き残しが多く虫歯になりやすい場所になります。

大きい虫歯になってしまうと大人の歯の健康にも影響してくることがあるため、小さい頃からの歯磨きの習慣が大切になってきます。

仕上げ磨きはいつまでと年齢で区切ることは難しいですが、一般的に仕上げ磨きは小学校高学年(10~12歳)頃までが目安とされています。

この時期になると永久歯が生えそろい、手先も器用になってくるため、ようやく1人でしっかり磨けるようになります。

ただし、磨けるようになるには個人差があるので、年齢ではなく磨けるかどうかのチェックだけでも続けてあげてください。

鏡を見ながら正しい角度で歯ブラシを当てれているか、

3~5分かけて丁寧に磨けているか、歯と歯の間、奥歯まできちんと磨けているか、以上のポイントをチェックしてみてくださいね!

これらができるようになるまでは、お子さんの仕上げ磨きを続けてあげましょう!

仕上げ磨きを毎日するとなると親御さんにとっても負担になったり、子どもが嫌がる時期もあるかもしれませんが、短い絵本や歌を取り入れてリズムよく歯磨きをしたり、お気に入りの歯ブラシを選ばせてあげる、テレビや動画の前で歯磨きをするなどの工夫をするとスムーズにできます。

また、歯磨きをした後はよく頑張ったね!と褒めてあげてください。

子どもはしっかりとフロスを使用することが難しいので歯と歯の間をフロスで仕上げ磨きをしてあげてください!

汚れが残っている部分が分かるように赤く染め出しをすると歯磨きも上達すると思います!夜の一回だけでも仕上げ磨きをするだけで、虫歯のリスクを下げることができます。

無理のない範囲で仕上げ磨きを継続することが大切です。

仕上げ磨きは、ただの歯磨きだけではなく親子のスキンシップの時間でもあります。

子どもの健康を守るために、また将来自分でしっかり歯を磨けるようになるために、小さい頃から丁寧に向き合ってあげてくださいね!

虫歯ゼロの歯を維持できるように毎日仕上げ磨きをしてあげてくださいね。

磨き方で分からないことがありましたら、是非相談してみてください!

千種区たなか歯科クリニック 歯科衛生士関谷

歯石はどうやってつくの?

こんにちは!たなか歯科クリニック歯科衛生士の川元です!6月ですが夏みたいに暑い日が続いてますね。熱中症にならないように水分補給をしっかりして過ごしてください。

さて、今回は歯石についてお話したいと思います。歯石とは何か、付着したままだとどうなってしまうのか、歯石はどうしたら除去できるのかを説明していきます。

1.歯石とは

歯に付着したプラーク(歯垢)が除去されないまま長時間堆積し唾液中のカルシウムやリンと結びついて石灰化したものです。唾液と結びついて歯石を形成するため唾液腺があるところに歯石は出来やすい傾向にあります。

2.歯石をそのままにしておくとどうなるのか

歯石自体には病原性はないとされていますが新たなプラークが付着しやすくなるため歯肉炎や歯周病、口臭、全身の健康へのリスクに関わってきます。歯周疾患の原因とされ歯石の除去は歯周治療としてとても重要です。

3.歯石の対処

歯石の対処方法として歯石になる前のプラーク(歯垢)の状態のときに除去することです。歯ブラシだけではなく歯間ブラシ、フロスを使って丁寧な歯磨きをすることが大切です。しかし、付着してしまった歯石は歯ブラシ、歯間ブラシ、フロスでは除去することはできません。専門器具を使用し専門家の処置が必要になります。

スケーリングやポリッシング

我々歯科衛生士がスケーラーという器具を使って歯石を除去します。スケーラーにはお水と超音波の振動で歯石を落とす超音波スケーラーや知覚過敏の症状が強い方や痛みを感じやすい部分は手用スケーラーを使用します。歯石を落としたあと、歯面研磨であるポリッシングを行います。電動歯ブラシのような機械で磨くため細かい汚れや歯の着色を落とすことが可能です。また、歯の表面を滑沢にすることによって新たな汚れを付きにくくします。

4.まとめ

このように歯石をそのままにしておくと歯肉炎や歯周病といった歯周疾患はもちろん、口臭や全身疾患にまで影響を及ぼしてしまいます。そうならないように毎日の歯磨きも丁寧にすることを心がけてみてください。またお口の状態が悪化してから治療を行うのではなく歯石やプラーク(歯垢)を定期的にクリーニングで除去し健康な状態を保っておくことが結果的に歯を長持ちさせることに繋がります。またわからないことや気になることがございましたらお気軽に定期検診・クリーニングのときに聞いてください。

千種区覚王山たなか歯科クリニック歯科衛生士川元

マウスピースの洗浄

こんにちは!名古屋市千種区 たなか歯科クリニックの冨里です。

今日は、マウスピースの洗浄についてお話ししたいと思います。

マウスピースは、歯の矯正や歯ぎしりで歯が摩耗することの予防で使用されることが多いですが、そ

の使用後の適切な洗浄が非常に重要です。

マウスピースをお使いの方、またはこれから使用を考えている方には見ていただきたい内容です(^^)

洗浄しないと、

1.細菌の繁殖

マウスピースに食べかすや唾液が残ると、細菌が繁殖しやすくなります。

これが原因で、口臭や歯周病を引き起こす可能性が高まります。また、細菌が口内に入り込むと、虫歯の原因になることもあります。

2.汚れが固まる

マウスピースに付いた汚れやプラークは、見た目にも不快ですし、取り除くのが難しくなります。

時間が経過すればするほど、汚れが固まってしまいます。

3.マウスピース劣化する

汚れや細菌が残ったままだと、マウスピースの材質が劣化しやすくなります。

例えば、プラスチック製のマウスピースは、洗浄を怠ると変色したり、ひび割れたりすることがあります。

これでは、マウスピース自体の寿命も短くなってしまいます。

では、どのようにマウスピースのお手入れをしたら良いか、簡単にできるポイントをお伝えします。

1.水洗い

マウスピースを取り外したら、まずは流水でしっかりと洗い流しましょう。

食べかすや唾液をサッと洗い流すだけでも、かなり清潔に保つことができます。

2.専用の洗浄剤を使用する

市販されているマウスピース用の洗浄剤を使うと、より効果的に汚れや細菌を取り除くことができます。

洗浄剤は、マウスピースの材質に優しく、色や形を変えることなく、清潔に保つことができます。

使用方法は簡単で、洗浄剤を溶かしたぬるま湯にマウスピースを浸け、しばらく置くだけで完了です。

3.歯ブラシで優しく擦る

汚れがひどくなる前に、歯ブラシで優しく擦ることも効果的です。

ただし、硬すぎるブラシを使うと、マウスピースが傷つく恐れがあるので、柔らかい毛の歯ブラシを使うことをおすすめします。

今回は、マウスピースの洗浄の重要性についてお話ししました。

マウスピースのケアをしっかり行うことで、清潔を保ち、口内環境を守ることができます。

以上の内容を参考にして、試してみてくださいね(^^)

名古屋市千種区 たなか歯科クリニック 冨里

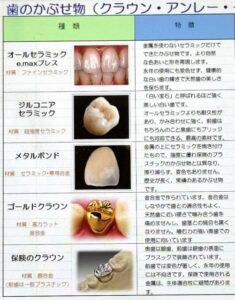

「保険診療」と「自費診療」の違い・利欠点

こんにちは! 千種区たなか歯科クリニック 歯科医師の 満田 誠です。

歯医者さんでの診療には、2種類あるのをご存じでしょうか?

「保険診療」は、健康保険が使える治療です。年齢や保険の種類にもよりますが、患者様の費用負担は 総額の3~1割程度。残りは公的に負担してもらえ、安価で治療を受けることができます。

しかし、それは「痛みをとる」「咬めるようにする」ための最低限度の治療に限られます。よって、治療方法・使える材料・検査などに制限があり、その範囲以外の選択をすることはできません。

「自費診療」は、健康保険を使わずに 患者様が治療費を全額自己負担する治療です。そのため、前述のような制限がなく、自由に治療法や材料・検査を選べます。それゆえ「自由診療」という別称もあり、様々な治療の中から 自分に合ったベストな方法を選択して受けることができます。

実は、保険診療で定められた治療水準は十数年前のものであり、日進月歩する現在の歯科医療の最新レベルとは かけ離れています。

例えば、保険で被せ物を作る際には、いわゆる「銀歯」が使われますが、これは殆どの諸外国では既に使用されていません。見た目が悪いのもありますが、精度が低いため虫歯のリスクが高いうえ、口腔内で腐食して金属アレルギーの原因にもなる生体親和性の悪い材料だからです。そのようなものが、日本の保険治療では未だに使用されているのが現状です。

我々 歯科医療関係者が自分や家族に被せ物をする場合、決して保険の物は入れません。もっとより良い材質があるのを知っていますし、妥協して入れた被せ物が 長期的に見てどのような結果になっていくのを理解しているからです。

また、保険治療は最低限の除痛・機能回復をするためのものなので、「審美性を良くする」 「より長期的に長持ちするようにする」 「歯並びを良くする」 「詳しく精密検査をする」 などは行えません。

『もっと健康になりたい!きれいになりたい!!』と思っても、保険では望めないのです。

自費診療は、保険のルールや制限に囚われずに、理想的な治療を目指したもの。負担割合はありますが、良好な予後が期待できます。

でも、保険診療も小さな虫歯の治療や 軽度の歯周病には充分対応できるので、保険でできること・できないことを知り、うまく利用していくのが良いと思います。

このように保険診療と自費診療には大きな違い・特徴があります。

たなか歯科クリニックでは、患者様各自に合った治療計画を立案・提示し、しっかりとご相談したうえで、患者様ご自身に治療法を決めていただいて診療を進めています。

皆様の理想のお口の状態・健康維持のお力になれれば幸いです。

千種区 たなか歯科クリニック

歯科医師 満田 誠