歯間ブラシを使いましょう!

みなさんこんにちは!千種区たなか歯科クリニック 歯科衛生士 堀部汐里です。

今日は歯間ブラシについてお話しします。

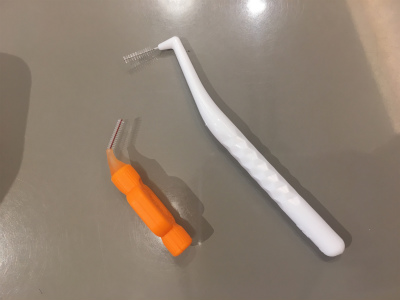

そもそも、歯間ブラシがどのようなものかわからない方もいらっしゃると思います。

歯間ブラシはワイヤーに毛が付いているもので、歯ブラシでは届かない歯と歯の間をお掃除してくれるものです。

歯と歯の間は歯ブラシだけでは汚れがとれません。そこに汚れが残ったままだと汚れの中にいる菌たちが悪さをしてむし歯や歯周病を引き起こしていきます。

むし歯や歯周病は、こういった汚れの溜まりやすい歯と歯の間から進行していきます。ですので、むし歯や歯周病の原因となるものをしっかりと除去していく必要があるのです。

歯間ブラシにはI型とL型があります。

I型は前歯をお掃除するのに有効的な歯間ブラシです。

L型は、奥歯をお掃除するのに有効的な歯間ブラシです。

だからといってI型は奥歯に使えないことはないですし、L型を前歯に使うこともできます!

I型を奥歯に使うときはワイヤーを根本から90度折り曲げてください。そうすると奥歯の方にも歯間ブラシを入れやすくなります。

歯間ブラシの使い方をお伝えします。

歯と歯の間に歯間ブラシを挿入します。この時、歯間ブラシの先端を歯肉に向けて差し込んでしまうと歯肉に傷をつけてしまいますので、なるべく真っ直ぐ、出来れば少しだけ斜め上に挿入してください。

次に、歯間ブラシを何度かゴシゴシ動かします。

しかし、歯間ブラシをただ動かすだけでは完全に汚れを取り除くことができません。

歯間ブラシを挿入した時に前後の歯に歯間ブラシを押し当てるようにしてゴシゴシ動かしてください。そうすることで歯に付着している汚れを取り除くことができます。

歯間ブラシは何回か洗って使うことができます。毛先がボロボロになってきたり、ワイヤーがぐにゃぐにゃに曲がってしまったら交換のサインです。交換時期を過ぎて使っていると歯間ブラシを使っている最中にワイヤーが折れてしまいます。そうなるとなかなか取り出すのに時間がかかってしまうので注意してください。

歯間ブラシは私にはまだ早いな、と思っているかたもいるかと思います。しかし、大人の方だとほとんどの方が使うことができます。当院においてある歯間ブラシは一番細いもので4Sというサイズがあります。薬局ではなかなかこのサイズは販売していません。このサイズであれば大抵の方は歯間部に通すことができます。

また、歯間ブラシのサイズが自分のサイズに本当に合っているのかわかりますか?サイズのあった歯間ブラシを選択しないと、歯肉を下げることにもなりますし、きちんと清掃できていないです。ご自分のサイズをしりたい、という方はぜひ当院の歯科衛生士にお尋ねください。ぴったりのサイズをご提供いたします♪

千種区たなか歯科クリニック 歯科衛生士 堀部汐里

唾液の力すごんです♪

皆さんこんにちは

歯科助手、管理栄養士の加藤実沙子です。

さてさてW杯で盛り上がる中、日本は決勝トーナメント進出を決めましたね(^^♪皆さんは応援していますか?私はもちろんしっかり応援しています!患者様ともW杯の話で盛り上がり楽しいです♪加藤を見つけたらぜひW杯の話をしましょう!余談ですが本戦の占いをしていたタコ占いのラビオ君、出荷されてしまったようです。3戦的中していたのに、、、なんだか悲しいですね

さて本日は唾液の話です。唾液と言えば、皆さんのお口の中に当たり前にある液体ですよね。しかしこの唾液はものすごい力を秘めているのです。まずは唾液の正体をお伝えしていきます。

〇血液から作りられる

透明な液体ですが、じつは骨髄で作られた血液が唾液腺で唾液につくりかえられます。

〇たくさんの成分が入っている

99%が水で、残りの1%にたくさんの成分が含まれています。

・リン酸、カルシウム(歯の補修作用)

・アミラーゼ(消化作用)

・ムチン(潤滑作用、粘膜保護作用)

・重炭酸(緩衝作用)

・IgA、ラクトフェリン、リゾチーム(抗菌作用)

・糖たんぱく など

唾液のお口の中の働き

① お口を清潔に保つ

食べかすを洗い流して清潔に保ってくれます。高齢や脱水によって唾液が減ると口の中が汚れやすくなり細菌が繁殖しやすくなります。これにより口臭や歯周病、虫歯の原因になってしまいます。

② 粘膜を守る

唾液のねばねば成分のムチンが粘膜を保護してくれます。唾液が減ると、粘膜が傷ついて口内炎を作りやすくなってしまいます。

③ お口の中を中性に戻す

口の中はもともと中性ですが、食事をすると、口の中のPHが賛成に傾き、歯の成分が溶け出してしまいます(進行すると虫歯)唾液中の重炭酸イオンで口の中を中性に戻します。

④ 歯を修復する

酸性で溶け出してしまった歯の成分は時間をかけて唾液から歯に戻り、修復されていきます。(再石灰化)

⑤ 細菌感染から守る

お口の中の細菌をIgA、ラクトフェリン、リゾチームなどの抗菌作用で細菌の活動が抑制されます。

食事時の唾液の働き

☆食べ物をまとめる

細かくかみ砕かれた食べ物を食塊にまとめることで飲み込みやすくします。

☆消化を助ける

アミラーゼがでんぷんを分解し消化作用で消化を助けてくれます。

☆味を感じさせてくれる

食べ物の味が唾液に混じることによって味を感じやすくしてくれます。

この様にいつも当たり前に存在している唾液もものすごい働きをしているのですね。

加齢や持病の薬、脱水などで唾液量は減りますが、唾液を増やすために、水分をよくとることや、よく噛んで食べるなど日々の生活で少しでも気を付けていきましょうね。

たなか歯科クリニック

歯科助手、管理栄養士の加藤実沙子

歯に、ツノが生えていたら…?

こんにちは! 千種区たなか歯科クリニック 歯科医師の満田誠です。

FIFAワールドカップ2018、盛り上がってますね!! サッカーファンの皆様は、眠れない嬉しい日々が お続きの事でしょう♪

スタッフの子たちも、日本vsコロンビア戦の日には 帰社後に観戦が間に合うか、ソワソワしている者もいました(笑) 私も、大きなイベントの時だけの にわかサポーターではありますが、皆さんと一緒に 日本代表が決勝トーナメント進出できるよう応援しますよ! 頑張れ、ニッポン!!!

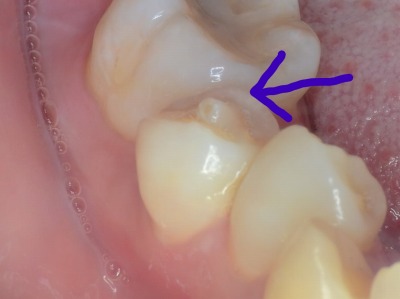

ところで、この写真の歯を、よ~くご覧になってください。

何だか、歯の噛み合わせ面の上に、ポコッとツノが生えているように見えませんか?

この小突起は『中心結節』と呼ばれる、言わば歯の形態異常のひとつです。

多くの場合、下顎の小臼歯に出現することが多いようです(確率は1~4%)。

この中心結節、それが存在していたら ちょっと問題なことがあります。想像してみてください……。

分かりましたか??

そうです! 折れちゃいそうですよね!? 食べ物を噛む面に、こんなトンガリがあったら「パキッ」と折れたり、擦り減ったりしそうだと思いませんか?(この写真の方も、ちょっと擦り減って、先端がクレーター状に凹んでいます)

そう、実際に折れてしまった時が 問題となるのです。

なぜかと言うと、この中心結節は 内部に歯の神経が有ることが多く、折れてしまうと そこに神経が露出してしまいます。そこから感染をしてしまうと、歯髄炎を起こし、神経を取る処置が必要になる事があるのです。

通常の歯と違い、”歯のすぐ表層近くにまで、神経が伸びてきている” ことが、中心結節の注意点なのですね。

でも、ご安心ください!予防対策はあります。 “折れてしまう前に、補強すれば良い”のです。

噛んだ時の力によって中心結節の突起が折れないように、その周囲をプラスチックの詰め物などで覆い ガードすれば、そのまま放置しておくよりも断然 折れてしまうリスクを防ぐことができます。

ただ、それでも中心結節がある方は、日々の生活の中でお気を付けいただきたいことがあります。「固い お煎餅やアメなどをかじる時、中心結節の所は避けていただきたい」のです。

前述のとおり、やはりこの部分は折れやすく、表層付近に神経が存在するので、デリケートな場所です。欠けてしまっては、一大事になります。

心の片隅で、常にちょっと意識して、おいしく安全に お食事をなさってください。

千種区 たなか歯科クリニック

歯科医師 満田 誠

ケア用品 フッ素洗口

みなさんこんにちは!

千種区 たなか歯科クリニック 受付・管理栄養士の水野友梨です。

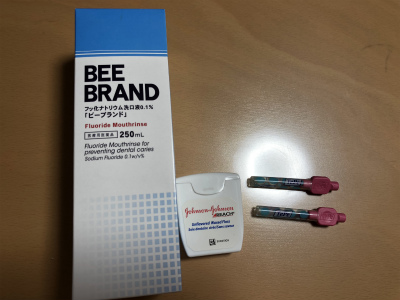

皆さんは毎日のお口のケア用品を歯ブラシ以外に使っていますか?

歯ブラシだけだと、歯と歯の間の汚れはなかなか落とせません。

私は、tepeの歯間ブラシ、フロス、フッ素洗口液を使用しています。

歯間ブラシは、4SサイズからSサイズまで当院で取り扱っています。

1本108円で販売しており、1本からご購入頂けます。

Tepeの歯間ブラシは持ち手が短めなので、頬側からだけではなく、舌側からも使いやすく、ワイヤーの部分がコーティングされているので、使っていても痛くないのでおススメです。

フッ素洗口液は、歯磨きをした後で、就寝前に行います。

薬剤を計量カップの指定の線まで入れ、液がお口全体にいきわたるようにブクブクうがいをします。

特にお子さんは、誤って飲み込んでしまわないように注意してくださいね。

薬剤で洗口した後は、水ですすがず、1~2回溜まった唾液を吐きだして下さい。

洗口液は、さっぱりとした青リンゴ味なので、気持ちが良いです。

フッ素洗口液は、継続することで効果が出てくるので、小さいころから習慣づけられるととても効果的ですね。

1本1080円で販売しており、3本同時に購入すると2700円で少しお得になります。

気になるかたは、是非スタッフに聞いて下さいね。

千種区 たなか歯科クリニック

受付・管理栄養士 水野友梨

練習風景

皆さまこんにちは!

千種区たなか歯科クリニック歯科衛生士の佐々木彩花です!!

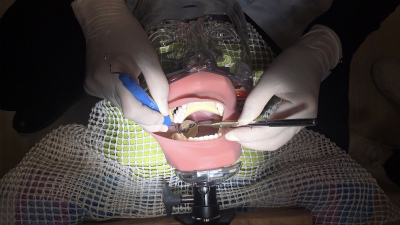

最近のたなか歯科の休日は賑やかなようですね。↓

この写真はとある木曜日の診療室の様子です。お休みの日ですが、たくさんのスタッフが集まりそれぞれの課題に向き合っています。この人数でしたらこのまま診療できるかも??という感じですね。

新人、ベテランは関係なく集まっています。なぜこんなに集まっているのかというと、時間をかけて納得するまでチャレンジしてできるようになりたいことがあるからだと思います。

一人で黙々と練習するスタッフもいれば、先輩と何やら笑いながら真剣に練習するスタッフ、院長に質問しまくりのスタッフ、各自がそれぞれに好きなように時間を使って練習をしています。

私は練習するときによくこのマネキンを使っています!

暗いところで見ると少しホラーですね・・・!!でも明るいところでは実はイケメンのマネキン君とのトレーニングです。このマネキン君は大好きな先輩からお借りしているマネキンですからとてもとても大切にしています。

ふと練習中はその先輩のことを思い出すことがあります。すると、朝早くて眠くて辛いはずの練習やできなくて落ち込むときもなんだか応援してもらっている気持ちになりもうちょっと頑張ろうと思えるものです。

私はこの日は院内で研修を受けました。

研修では先生と一緒に一つ一つの基本を確認できました。

歯科衛生士は手先の仕事かと思いきや、体全体の使い方も大切のようです。

見せて、真似させて、覚えさせてできるようになるまでみてくださる先生ですから一年間お世話になった後もまだまだ教えていただいています。

この研修で学んでいることが身についたという基準まではあと一歩(?)なのでしょうか。

もうひと踏ん張り頑張っています。

どちらかというと不器用なタイプの私ですから時間はかかります。

ですがこうして今日ここまで成長できているのは周りにたくさんの先生がいるからですね。先生方から学んだことは積み重なっています。

「丁寧に心をこめて」

技術面ではもちろん患者さんの気持ちを無視しないで共に治療していけるように練習でも心を込めて取り組んでいけるようにと思います。

千種区たなか歯科クリニック歯科衛生士 佐々木彩花