たなか歯科の休日

みなさんこんにちは!千種区たなか歯科クリニック歯科衛生士の小栗です。

最近どんどん気温が上がって、昼間は暑いくらいになりましたね!

半袖のお子様もよく見かけるようになってきました(^^)

花粉もまだまだ辛い時期ではありますが、気温の変化に体調も崩さないように気をつけたいところですね!

今日は休日のたなか歯科クリニックをちょっとだけ皆さんにお見せしたいと思います!

今週の木曜日の休診日にわたしはセミナーのレポートをするためにたなか歯科を訪れました!

・・・するとなんだか賑やか!

朝から練習や育成、自分の使う道具のメンテナンスをしに10人ものスタッフが来ていました(^^)

ドクターの方々は根っこの治療の練習をしていました!

治療の時に使う拡大鏡というメガネをつけて細かく手を動かしていました。

歯科衛生士は歯石取りの練習や、スケーラー(歯石をとる道具)の刃を研いだりして練習に加え、自分の道具のメンテナンスをしています。

休日ではありますが自分のスキルアップのために時間を費やして練習をしたりトレーニングをするスタッフ、育成のために休日も付き合ってくれる先輩、とても素敵な医院だなと思いました。

そんな私ですが、この日は指のトレーニングをしました。

何かのおまじないか?とも思えるこの写真・・・

実は先週の日曜日、わたしは先輩が通っていたJokanスクールという歯科衛生士の卒後研修グループに入校しました。ここは技術、知識、それと人間力を学び、歯科衛生士として、一人の人間として成長する場です。全国から約30人の歯科衛生士さんたちが集まって、1年間勉強をします。

初日である先週の日曜日は、スケーラー(歯石を取る道具)の把持の仕方について教えていただきました。歯石を取るには把持力が大切で、これには指の力が必要です。

そこで教えていただいたトレーニングが先ほどわたしがやっていた指トレです。

毎日やっていると指が痛くなったり腕の筋が少し痛かったりとまだ指に力が付いていないことを実感します。

そのほかにも医療機関で大切な感染予防対策の授業や、道具についての授業を受けました。

また、来月大阪にて、スクールがあります!

1年後先輩のようになっていられるように日々トレーニングに励んでいきたいです(^^)

千種区たなか歯科クリニック 歯科衛生士

小栗 沙紀

ウォーキングブリーチホワイトニング

皆さんこんにちは。

千種区 たなか歯科クリニックの歯科医師 三井誠です。

本日はウォーキングブリーチホワイトニングについてお話します。

先日施術を受けていただいた患者様の状態がとても綺麗になりましたので、報告も兼ねて書かせて頂きます。

術前

術後

ホワイトニングというと一般的に2種類になります。

一つ目はマウスピースを作成し、薬液を患者様自身でいれて頂くタイプのホームホワイトニング

二つ目は歯科医院にて我々が薬液を塗ってひかりを当てるオフィスホワイトニング

この2つが良く耳にするホワイトニングです。

ではウォーキングブリーチホワイトニングとはなにか。

文字の通り【歩きながら脱色する】ホワイトニングです。

???と思う方がほとんどかとは思います。

このホワイトニングは歯の中に薬液をいれて過ぎしてもらい、ホワイトニングが終わったら薬液を取り出すと言うものです。

話だけ聞いていると怖いですよね。

歯の中なんて怖すぎますね。薬液を入れるために穴を開ける必要もありますし。

なので、このホワイトニングは歯の神経を失ってしまった方が対象となります。

失ってしまう理由としてはさまざまです。

例えば、虫歯による感染症で失うこともあります。

事故などの外傷によるものもあるでしょう。

神経を失ってしまった歯は暗く変色することがあります。

他の歯はキレイなのに神経の処置をした歯だけが色が暗い。

そんな方がウォーキングブリーチホワイトニングの対象です。

神経が無くなってしまった歯を白くするにはこのホワイトニングの他にクラウンと言う被せ物をすることが方法として挙げられますが、歯を削る必要が出てきます。

なので、歯質がたくさん残っていて樹脂などの充填で強度が十分得られるような場合はこのウォーキングブリーチホワイトニングが非常に有効となる事があります。

ただもう一つ条件としては

根尖病変がないこと【根っこの先に病変がレントゲンで確認されないこと】

根管治療が緊密に行われていること

この2つは必須条件となりますので、人によっては根管治療からやり直していく必要があります。

何故かと言うと、このウォーキングブリーチホワイトニングで使う薬剤である

過酸化水素、過酸化尿素の混合物は漂白反応の過程でガスが発生します。

根管治療が緊密でないとそのガスが根の先にプレッシャーを与え痛みが出てしまいます。

ご興味のある方はいつでもご相談下さい。

一人ひとりに合った提案をさせて頂きます。

千種区 たなか歯科クリニック 歯科医師 三井誠

ウォーキングブリーチホワイトニング

皆さんこんにちは。

千種区 たなか歯科クリニックの歯科医師 三井誠です。

本日はウォーキングブリーチホワイトニングについてお話します。

先日施術を受けていただいた患者様の状態がとても綺麗になりましたので、報告も兼ねて書かせて頂きます。

術前

術後

ホワイトニングというと一般的に2種類になります。

一つ目はマウスピースを作成し、薬液を患者様自身でいれて頂くタイプのホームホワイトニング

二つ目は歯科医院にて我々が薬液を塗ってひかりを当てるオフィスホワイトニング

この2つが良く耳にするホワイトニングです。

ではウォーキングブリーチホワイトニングとはなにか。

文字の通り【歩きながら脱色する】ホワイトニングです。

???と思う方がほとんどかとは思います。

このホワイトニングは歯の中に薬液をいれて過ぎしてもらい、ホワイトニングが終わったら薬液を取り出すと言うものです。

話だけ聞いていると怖いですよね。

歯の中なんて怖すぎますね。薬液を入れるために穴を開ける必要もありますし。

なので、このホワイトニングは歯の神経を失ってしまった方が対象となります。

失ってしまう理由としてはさまざまです。

例えば、虫歯による感染症で失うこともあります。

事故などの外傷によるものもあるでしょう。

神経を失ってしまった歯は暗く変色することがあります。

他の歯はキレイなのに神経の処置をした歯だけが色が暗い。

そんな方がウォーキングブリーチホワイトニングの対象です。

神経が無くなってしまった歯を白くするにはこのホワイトニングの他にクラウンと言う被せ物をすることが方法として挙げられますが、歯を削る必要が出てきます。

なので、歯質がたくさん残っていて樹脂などの充填で強度が十分得られるような場合はこのウォーキングブリーチホワイトニングが非常に有効となる事があります。

ただもう一つ条件としては

根尖病変がないこと【根っこの先に病変がレントゲンで確認されないこと】

根管治療が緊密に行われていること

この2つは必須条件となりますので、人によっては根管治療からやり直していく必要があります。

何故かと言うと、このウォーキングブリーチホワイトニングで使う薬剤である

過酸化水素、過酸化尿素の混合物は漂白反応の過程でガスが発生します。

根管治療が緊密でないとそのガスが根の先にプレッシャーを与え痛みが出てしまいます。

ご興味のある方はいつでもご相談下さい。

一人ひとりに合った提案をさせて頂きます。

千種区 たなか歯科クリニック 歯科医師 三井誠

歯磨きちゃんと出来てる?

みなさんこんにちは!

今回は歯磨きについてお話しします。

みなさんはきちんと歯磨きできていますか?歯磨きはしていても、

こんな実験がありました。歯学部の学生さんが歯ブラシ一本で10

正解は6時間です。驚きですよね!

100%磨くのは難しいかもしれないですが、100%

歯磨きのポイントをお伝えしますね!

歯磨き指導をしていく中でほとんどの方が共通して磨きのこす部分

それは

・歯と歯茎の境目

・歯と歯の間

この二つです。この二つはとっても難しいところです。

しっかり歯ブラシを倒した状態

上手く当たっていない状態

歯と歯の間は歯ブラシを大きく動かすと歯と歯の間に毛先がうまく

また、

ワンポイントアドバイスとして、手鏡を持って見てください。

実際に自分が磨けているのかわからないと思います。

一度染め出しをして自分の今のお口の中を知ってみてはいかがでし

千種区たなか歯科クリニック 歯科衛生士 堀部汐里

入院抜歯

みなさん、こんにちは。

先月はお休みを使って、右下の親知らずと過剰歯を、

14:00 入院手続き

入院受付にて、同意書を渡し、入院の手続きをしました。

その後は、入院する病棟へ向かいました。

病室まで案内してもらい、

一通り説明が終わった後は、

入院初日は何もないので、自由にしてていいですよ~

ちなみに夕食の時間は18時30分でした。

抜歯オペ当日

朝食後に歯科医師の先生が点滴針を刺しに来てくれました。

オペ前は脱水防止と感染防止のために抗菌薬などの点滴がありまし

13時頃、オペの順番が来たので、

施術ベッドに自分で寝転んだ後は、

歯科医療従事者としては、

術後

びっくりするくらい口が開かなくて、食事には苦労しました。

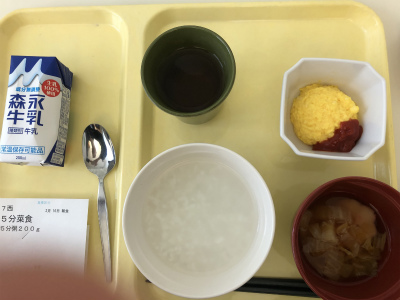

写真は抜歯後翌日の朝食です。

覚悟はしていましたが、頬の腫れはすごく、オペ翌日~2日間は頬

今は痛みはありませんが、抜歯した穴が塞がり途中で、

オペ直後~2週間は痛みが強くて辛かったですが、

親知らずの抜歯について悩まれている方はたくさんいらっしゃると

千種区たなか歯科クリニック

歯科衛生士 美頭英里佳