根の治療後はどうするか?

皆さん、こんにちは!千種区覚王山にあります、たなか歯科クリニック歯科医師の木方です!

前回は根っこの治療について、書かせていただきました!今回は根っこの治療後どうするのかについて、書かせていただきます!

根の治療後、ご自身の歯が多く残っている前歯の際は、上部をレジンでつめて終わる場合もありますが、基本的には被せ物を被せます。

被せ物をする為の準備として根っこの治療が終わったら、歯に土台をたてます。土台の種類としては、金属、レジンがあります。さらに土台の中に入れるものとして、ファイバーやスクリューピンなどがあります。

また土台を作る時は口腔内で直接作る方法と型取りをして模型上で作る方法の2種類があります。

土台を作り終わったら、今度は形を整えて型取りをして、被せ物を作っていきます。

この際、被せ物の種類によって削る形は変わってきます。被せ物が金属であれば薄く作る事が出来ますが、被せ物がセラミック系の場合、割れないようある程度の厚みの確保が必要になります。

なぜ被せ物が必要なのかと言うと、咬合のため、破折の防止、審美性のため、根管内の再感染の防止等の理由があります。

被せ物の種類としてはいくつかあります。大まかに分けると、保険適応のクラウン(金銀パラジウム合金、銀合金等)、ゴールドクラウン(金)、オールセラミッククラウン(e-max、ジルコニア等)、メタルボンド(金属の上にセラミックを付けたもの)です。

では、それぞれ説明していきます。

保険のクラウン

長所:保険適応(安価)、硬い

短所:金属アレルギーの原因、適合が良くない、長期的予後が良くない(段々と変形してしまう)、歯肉が黒くなる事がある、審美性が良くない。

ゴールドクラウン

長所:伸びる性質があるので、咬合が安定しやすい、適合がいい、保険の金属と違い歯肉を黒くしない、薄く作る事が出来る、汚れがつきにくい、削る量が少ない

短所:審美性がよくない

オールセラミッククラウン

長所:審美性がいい(e-max>ジルコニア)、歯質と接着する、硬さ(e-max<ジルコニア)金属アレルギーでも使える、変色しにくい、汚れがつきにくい

短所:衝撃で欠ける事がある、金属に比べて削る量が多い

メタルボンド

長所:金属冠と比べたら見た目がいい、割れにくい

短所:オールセラミックより見た目は良くない、セラミック部分が欠ける、金属アレルギーがあると使えない、歯茎が下がった時に金属が見える事がある

以上が被せ物の大まかな説明になります。

前回と今回で根っこの治療~被せるまでの流れについて書かせていただきました!歯を長く使っていくためには、根の治療や被せ物は非常に重要になってきます。なにか分からない事があれば是非ご質問ください!

千種区覚王山 たなか歯科クリニック 歯科医師 木方 奨

歯の神経の再治療、CTによる再評価

千種区覚王山のたなか歯科クリニックの田中です。

各学会がオンラインになり、自宅にて聴講できますが何か物足りなさを感じている今日この頃。

(もちろんその後の懇親会はマスクをしながら食事。早々に退散しました)

ところで最近ではCTを導入している歯科医院が多くなってきました。

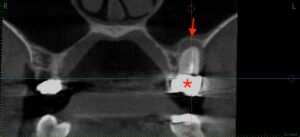

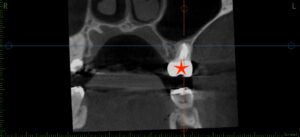

今回の内容は神経の治療、専門用語で「歯内療法(しないりょうほう)」、特に再治療(Retreatment、または感染根管処置)のCTによる評価です。

(この治療は自由診療です。ご理解お願いいたします)

盛り上がっています。

ここには膿がたまっています。

痛みも腫れも消え、患者さんは治ったと感じるでしょう。

これは単なる対処療法で応急処置です。

根本的な治療がされない限り腫れを繰り返しその度に深刻な状態になります。

冠を外し、マイクロスコープを使用し根の中を徹底的にきれいにします。

もしご自身の歯で何かしら心配なことがありましたらCTを撮影すると今まで見えなかったものが見えることがあります。

たなか歯科クリニックには

「覚王山プライベートデンタル」

という医院を併設し、専門的な保存療法を行っています(完全予約制・自由診療)。

本気で一本の歯を残したい方はご相談ください。

千種区覚王山

たなか歯科クリニック・覚王山プライベートデンタル

根っこの治療ってなにやってるの?

皆さんこんにちは!千種区覚王山にあります、たなか歯科クリニック歯科医師の木方です。

先日、根っこの治療の勉強会があり、そこで多くのことを学んできました!今は、コロナの関係で勉強会の参加人数も数人で感染対策をおこないながらの実習ですが、とても有意義な時間を過ごせました。

そこで本日は根っこの治療について、書かせて頂こうと思います。

根っこの治療と言っても、神経が生きているのか、歯の根っこが完成しているのか、既に治療されている歯なのか、根の先に膿があるのか、歯の周りに骨はあるのか、治療中、唾液が歯の中に入らないようにゴムのカバーを掛けられるのか等、状態や状況次第で治療法や治療回数が大きく変化します。また、前歯では根管は一つですが、奥歯では根管が4つあるのでその分回数も増えてきます。

根っこの治療の難易度が上がるものとしては、根っこが湾曲している、開口量が少ない、器具が根の先まで届かない場合などです。一度も治療されていない歯と治療されてる歯とでは後者の方が難易度は上がります。

根っこの治療の流れとしては、上部の形を整え器具が根管内に入れやすい形にします。その後、根管内を器具で広げながら洗浄していきます。その際、ファイルと呼ばれる針金のような道具を用いて根管内をきれいにして、薬液を用いて、根管内を消毒していきます。根管内をきれいにして細菌の数を減らす事が重要になってきます。その為に治療中はラバーダムというゴムのカバーを歯にかけて、唾液が根管内に侵入するのを防ぎます。内部が綺麗になったら、最終的な薬を入れます。最終的な薬としては、根管内にゴム状の物や、MTAというセメントで封鎖したりします。その後、歯に土台をたてて被せ物を作ります。

根の先に膿があり、根の治療後も症状が改善しない場合、外科処置が必要になる場合があります。外科処置は、歯肉を切開し、骨を削り根の先を切り取ります。その後、根の先を封鎖し、歯肉を縫います。根の先を切る方法としては、他にもあります。一度、抜歯し口腔外で根の先を切り、再度元の位置に戻す方法もあります。

治療後はレントゲンで定期的に状態を確認していきます。

今回は根の治療について大まかに説明を行いました。根の治療は、部位や状態で治療内容が変わってきます。また、根管内の治療なので直接見て理解していただくことが難しくもあります。ですので、治療について分からないことがあれば、遠慮なく聞いてください。

名古屋市千種区覚王山通 医療法人TDCたなか歯科クリニック 歯科医師 木方奨

舌苔のひみつ

こんにちは!たなか歯科クリニックの奥田です。

今日は、舌の汚れ「舌苔」についてお話したいと思います!

・舌の上にのっている白い物体は??

舌の上にのっている白い物体は「舌苔」といわれ、舌の上に苔のように広がっています。舌苔は、指の爪でぬぐいとることができ、とてもネバネバしています。

舌苔の成分は、大きく分けて3つに分けられます。

*口の中の細菌

*細胞が剥がれ落ちたもの

*食べ物の残りかす

中でも細菌が多くの割合を占めており「菌の塊」が舌の上にたくさん張り付いているというイメージです。

・舌苔はどうやって舌についているの??

まず舌は、表面に乳頭というぶつぶつした突起のようなものが無数に存在しています。

この中に糸状乳頭という突起があります。

これは舌全体に広がっていてざらざらしています。

この突起に「舌苔の成分3つ」+「唾液のネバネバした成分」などが混ざり合い、この糸状乳頭に付着します。

・舌苔が付着する4つの原因

健康な人でも多少はついていますが、舌苔が多くつきやすい人には理由もあります。

*口の中の清掃不良

→口の中の清掃状態によって舌苔の量は増加します。正しい清掃方法を身につけることもとても大切です。

*口の中の乾燥状態

→口の中が乾燥している人は唾液の量が少なく、舌苔が付着しやすくなります。

*舌苔が多い人ほど食べ物を食べていない??

→舌は食べ物や歯にあたることによってこすれあいます。同時に唾液がでることによって口の中の食べかすやプラークを洗い流しています。

舌をうまく使えない人は、こすれあう機会が減り、舌苔が多く付着することになるのです。

*体調不良による舌苔の変化

・効率よく舌苔を除去する2つの方法

*舌ブラシを使う

→舌を磨くための舌ブラシがあります。

鏡を見ながらなるべく舌を前に突き出します。

ブラシまたはへらの部分を舌の上面に沿わせるようにして奥から前にかき出すようにします

力をかけすぎないように動かしましょう

注意点としては、

*奥のほうまで無理して磨かないこと

*市販の歯ブラシは硬すぎるため使用しないこと

*1日何度も行わない

*歯磨き粉は使わない

*音波ブラシを利用する方法

音波ブラシには舌を磨くヘッドが付属されているものもあります。

良い点としては、舌ブラシのような動作を行うことなく舌苔を効率よく落とすことが可能です。

ただし舌に強く当てたり、長時間行うことで舌が傷ついてしまうので要注意です。

今回は舌苔の正体についてお話ししました。今までそんなに気にしてこなかったという人のほうが多いのではないでしょうか?一度お口の中をよく観察してみてください!

舌のケアもばっちりおこなってみてくださいね!

千種区覚王山たなか歯科クリニック歯科衛生士奥田眞由

新生活だからこそ気をつけよう!

千種区の皆さん、こんにちは。

4月ということで新生活はいかがですか?

新社会人は慣れない会社に、そして新1年生はワクワクな学校に、多くの人が気持ちを新たにスタートする季節ですね。

きっと、大変な毎日を過ごしていると思います。

また、学生の皆さんは部活も始まり、後輩にたくさん教えたりと大変な毎日だと思います。

そこで今回はこんな大変な毎日だからこそ気をつけたいことについてお話ししていきます。

①就寝前に歯磨きをせずに寝てしまう。

慣れない生活や部活に疲れ、帰宅するとクタクタ。夜ご飯の後、歯磨きをせずそのまま寝ていませんか?

これでは、夜じゅうずっと虫歯菌と歯周病菌の楽園に。

寝る前には必ず、歯磨きをしましょう。

②夜中にお菓子を食べながら宿題。

夜ご飯を終えると眠たくなり、仮眠後、夜中に起きて勉強する方は多いのではないでしょうか?

お菓子を食べながらは虫歯菌にエサをやり続けるようなもの。

ダラダラ食べはやめましょう。

③部活や勉強の合間にジュースやスポーツドリンクを飲む。

ジュースやスポーツドリンクには多くの糖分が入っています。

また果汁の酸で柔らかくなった歯を食いしばるとすり減りやすいので要注意。

含まれる砂糖と酸がお口の中に残ると虫歯や酸蝕症のリスクに。

飲んだら水やお茶も一口どうぞ。

※酸蝕症とは

酸によって歯が溶ける症状を言います。

「虫歯」は、虫歯菌がエサである糖を分解するときに作る酸で歯が溶けるが、「酸蝕症」は細菌が関与しないという点が虫歯と異なります。

原因:胃酸、酸性の薬物の服用、酸の強い食品の取りすぎ

症状:歯が透き通る、歯が丸みを帯びる、歯の表面に小さな凹みができるなど

④就寝中の歯ぎしりで朝起きると顎がだるい。

歯ぎしりは日中の疲れやストレスによって起きてしまいます。

あまり激しいと歯やあごが痛んでしまいます。

歯科医院でマウスピースを作ってもらいましょう。

⑤疲労回復に柑橘類やビタミン飲料をよくとる。

柑橘類やビタミン飲料は疲労回復に役立ちますが、酸性度が高く、歯のカルシウムを溶かしやすい飲食物。

摂った後は水やお茶を飲んでおくのがおすすめ。

⑥休日も日々の疲れや部活で歯科に行けない。

たまにあるオフは休養が優先?

症状がないからと先延ばしにしていませんか?

症状が出る前に、歯科医院に行き現状を知ることも大切です。

ぜひ、3〜4ヶ月ごとにメインテナンスを受けましょう。

いかがでしたか?

皆さんの今の生活を振り返ってみてどうですか?

大変な毎日が続きますが、これからも頑張っていきましょう。

たなか歯科クリニック 歯科衛生士 常川 怜奈