「保険診療」と「自費診療」の違い・利欠点

こんにちは! 千種区たなか歯科クリニック 歯科医師の 満田 誠です。

歯医者さんでの診療には、2種類あるのをご存じでしょうか?

「保険診療」は、健康保険が使える治療です。年齢や保険の種類にもよりますが、患者様の費用負担は 総額の3~1割程度。残りは公的に負担してもらえ、安価で治療を受けることができます。

しかし、それは「痛みをとる」「咬めるようにする」ための最低限度の治療に限られます。よって、治療方法・使える材料・検査などに制限があり、その範囲以外の選択をすることはできません。

「自費診療」は、健康保険を使わずに 患者様が治療費を全額自己負担する治療です。そのため、前述のような制限がなく、自由に治療法や材料・検査を選べます。それゆえ「自由診療」という別称もあり、様々な治療の中から 自分に合ったベストな方法を選択して受けることができます。

実は、保険診療で定められた治療水準は十数年前のものであり、日進月歩する現在の歯科医療の最新レベルとは かけ離れています。

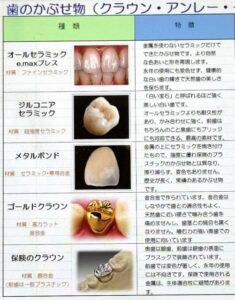

例えば、保険で被せ物を作る際には、いわゆる「銀歯」が使われますが、これは殆どの諸外国では既に使用されていません。見た目が悪いのもありますが、精度が低いため虫歯のリスクが高いうえ、口腔内で腐食して金属アレルギーの原因にもなる生体親和性の悪い材料だからです。そのようなものが、日本の保険治療では未だに使用されているのが現状です。

我々 歯科医療関係者が自分や家族に被せ物をする場合、決して保険の物は入れません。もっとより良い材質があるのを知っていますし、妥協して入れた被せ物が 長期的に見てどのような結果になっていくのを理解しているからです。

また、保険治療は最低限の除痛・機能回復をするためのものなので、「審美性を良くする」 「より長期的に長持ちするようにする」 「歯並びを良くする」 「詳しく精密検査をする」 などは行えません。

『もっと健康になりたい!きれいになりたい!!』と思っても、保険では望めないのです。

自費診療は、保険のルールや制限に囚われずに、理想的な治療を目指したもの。負担割合はありますが、良好な予後が期待できます。

でも、保険診療も小さな虫歯の治療や 軽度の歯周病には充分対応できるので、保険でできること・できないことを知り、うまく利用していくのが良いと思います。

このように保険診療と自費診療には大きな違い・特徴があります。

たなか歯科クリニックでは、患者様各自に合った治療計画を立案・提示し、しっかりとご相談したうえで、患者様ご自身に治療法を決めていただいて診療を進めています。

皆様の理想のお口の状態・健康維持のお力になれれば幸いです。

千種区 たなか歯科クリニック

歯科医師 満田 誠

口内炎

> 皆様、こんにちは。千種区覚王山通たなか歯科クリニック 歯科衛生士の高山です。

>

> 5月も終わりに近づき、日中は汗ばむ陽気の日も増えてきましたね。

>

> そろそろ梅雨入りも気になるところです。

>暑さや湿気にまだ体が慣れていないこの時期体調崩さず頑張っていきましょう!

さて今回のブログでは体調が悪い時にできやすい口内炎についてお伝えしたいと思います。

**口内炎とは?**

口内炎は、口の中やその周辺の粘膜にできる炎症の総称です。赤み、腫れ、痛みなどを伴い、食事や会話が辛くなることがあります。

**口内炎の種類**

口内炎にはいくつかの種類があります。

1. **アフタ性口内炎:** 最も一般的な口内炎で、丸くて白い潰瘍ができます。原因ははっきりしていませんが、ストレス、疲労、睡眠不足、栄養不足、免疫力の低下などが関係すると言われています。

2. **カタル性口内炎:** 口腔内の粘膜が全体的に赤く腫れたり、ただれたりする口内炎です。物理的な刺激、入れ歯の不具合、不適合な歯のかぶせ物など、またアルコール、たばこなどによる乾燥などが原因となります。

3. **ウイルス性口内炎:** ウイルス感染によって起こる口内炎です。ヘルペス性口内炎、手足口病などです。水疱ができたり、発熱を伴うことがあります。

4. **カンジダ性口内炎 (鵞口瘡):** カンジダという真菌(カビ)が原因で起こる口内炎です。白い苔のようなものが付着し、剥がすと赤くなります。免疫力が低下している人や、乳幼児によく見られます。

5. **アレルギー性口内炎:** 特定の食物や薬物に対するアレルギー反応によって起こる口内炎です。

**口内炎の原因**

口内炎の原因は様々ですが、主なものとして以下が挙げられます。

* **免疫力の低下:** 疲労、ストレス、睡眠不足、栄養不足など

* **口の中の傷:** 咬傷、歯ブラシ、食べ物、歯科治療など

* **ウイルスや細菌の感染:** ヘルペスウイルス、カンジダなど

* **アレルギー:** 特定の食物や薬物

* **栄養不足:** ビタミンB群、鉄分、亜鉛などの不足

* **乾燥:** 口呼吸、唾液の分泌低下など

* **その他:** 喫煙、 アルコール、刺激物など、薬の副作用 抗がん剤治療や放射線治療によるもの

**口内炎の対処法**

口内炎ができた場合の対処法としては、以下のようなものがあります。

* **口の中を清潔に保つ:** うがい薬でこまめにうがいをする。

* **刺激物を避ける:** 香辛料、酸味の強いもの、硬いもの、熱いものなどは避ける。

* **栄養バランスの良い食事を心がける:** ビタミンB群などを積極的に摂取する。

* **十分な睡眠と休息をとる:** 免疫力を高めるために、規則正しい生活を送る。

* **保湿:** 口腔内が乾燥しないように、こまめに水分補給をする。加湿器を使用するのも効果的です。

* **市販薬:** 炎症を抑える軟膏やパッチを使用する。

* **痛みを和らげる:** 冷たい飲み物や柔らかい食べ物を摂る。

**口内炎の治療**

口内炎がひどい場合や、なかなか治らない場合は、医療機関(歯科、口腔外科、耳鼻咽喉科、内科など)を受診しましょう。

* **薬物療法:**

* ステロイド軟膏: 炎症を抑える

* 抗菌薬、抗真菌薬: 細菌や真菌による感染が原因の場合

* ビタミン剤: ビタミンB群などの不足を補う

* 鎮痛剤: 痛みを和らげる

* **レーザー治療:** 口内炎の患部をレーザーで焼灼し、治癒を促進する

* **原因となっている疾患の治療:** アレルギーや基礎疾患が原因の場合は、その治療を行う

歯科では原因になっている入れ歯の調整、不良補綴物のやり変え、虫歯治療、噛み合わせの調整などを行います、

**注意点**

* 2週間以上治らない口内炎や、何度も再発する口内炎は、他の病気が隠れている可能性があるので、必ず医療機関を受診してください。

* 自己判断で薬を使用せず、医師や薬剤師に相談してから使用するようにしましょう。

何か他に知りたいことがあれば、お気軽にご質問くださいね!

たなか歯科クリニック

歯科衛生士高山

歯肉炎と歯周病について

こんにちは、名古屋市千種区たなか歯科クリニック歯科衛生士の関谷です。

みなさんは、歯肉炎や歯周病がどのような状態のことかご存じですか?

今回は歯肉炎と歯周病についてお話します!

歯周病は、歯を支える歯周組織が細菌によって破壊されていく病気で、初期には自覚症状がほとんどないため、気付かないうちに進行してしまうことが多いです。

当院では、定期検診の時に歯周病の検査を行っています。

歯周病の検査にはいくつか項目があり、良く行われるものがプロービング検査です。

プローブと呼ばれる細い器具を歯と歯茎の隙間(歯周ポケット)に挿入し、ポケットの深さを測定していきます。

ポケットの数値が1~3㎜以内は正常値で、4㎜以上あるところは歯周病が心配な歯になります。歯周病が進行している歯は、歯を支える歯周組織が破壊されているためポケットが深くなります。

また、プローブでポケットを測定したときに出血が出ることがあります。

歯周ポケットが浅くても歯茎から出血した場合は、歯茎が炎症を起こしている歯肉炎の状態になります。薄いピンクで引き締まった健康な歯茎に比べ、歯肉炎になると赤く腫れぶよぶよした感じになります。

歯周病菌は、血液中の鉄分とタンパク質をエサにしています。歯茎からの出血があると、その血液が歯周病菌の増殖を助けてしまうため、出血がある方は出血をなくせるように歯ブラシと歯間ブラシを頑張ってくださいね!

プローブで検査した後は、歯のぐらつきの(動揺度)の検査もしていきます。

ピンセットで歯を揺らして歯の動きの程度を調べることで、歯を支える骨の状態を知ることができます。

歯周病になると、歯を支える骨が溶かされるため歯がしっかり固定できなくなり、歯がグラグラしてしまいます。歯が大きく揺れる場合は歯周病が重度に進行している可能性があります。

さらにレントゲン写真を撮影することで、目では見えない歯を支える骨の状態を確認することが出来るため、歯周病の進行具合を知ることが出来ます。

歯肉炎は適切な歯磨きと歯医者でのクリーニングで比較的短期間で改善することが出来ます。しかし歯肉炎を放置してしまうと、歯を支える骨にまで炎症が及び歯周病になってしまうので早期に発見し改善することが大切です!

それに比べ歯周病で溶けてしまった骨はもとには戻らないため、これ以上悪化しないようにしていくことが重要になってきます。

歯周病予防には歯ブラシだけでは不十分のため、歯と歯の間も歯間ブラシやフロスでしっかり汚れを落としてくださいね!

定期検診で歯ブラシや歯間ブラシをお持ちいただければ、歯ブラシのチェックや使い方も、一緒に練習することが出来ますので是非ご持参ください。

千種区たなか歯科クリニック 歯科衛生士関谷

こどもの歯ぎしり

こんにちは!たなか歯科クリニック歯科衛生士の川元です。ゴールデンウィークはどのように過ごされましたか?また健診で楽しいお話をたくさん聞かせてください!

さて、今回は子供の歯ぎしりについてお話したいと思います。お子さんが寝ている時に「ぎりぎり」という歯ぎしり音を聞いて心配の方はいらっしゃいませんか?

本日は1こどもの歯ぎしりの原因2歯ぎしりが与える影響3歯ぎしりの対策と予防4歯科医院を受診した方がいいケースの4点についてお話します。

1こどもの歯ぎしりの原因

こどもの歯ぎしりは歯が生え始める生後6〜8ヶ月頃から12歳頃までによくみられます。原因として顎が発達する、永久歯が生えるスペースを確保する、かみ合わせのバランスをコントロールするなど基本的には成長の過程で行われるものなので心配ありません。しかし、大人と同じようにストレスや睡眠不足での歯ぎしりもあります。

2歯ぎしりが与える影響

基本的に永久歯が生え揃うまでの歯ぎしりは体に悪影響を及ぼすものではないため心配はありません。しかし、長時間の歯ぎしりやひどい歯ぎしりの場合は以下の悪影響が出る可能性があります。

①歯がすり減る・欠ける

②歯肉炎など歯肉への影響

③顎関節への負担

特に乳歯は永久歯と比べると柔らかくすり減りやすく欠けやすいです。多少のすり減りは問題ありませんが仕上げ磨きの時に大きなすり減りや欠けがないか確認しましょう。

3歯ぎしりの対策と予防

こどもの歯ぎしりは心配いらないことがほとんどですが、ひどくなると体に悪影響を及ぼす場合があります。そうなる前に以下の対策と予防方法を日常に取り込んでみてください。

①正しい姿勢

お子さんの姿勢が猫背になってたりしませんか?猫背は首前方の筋肉に負担がかかり歯ぎしりをしやすくなってしまいます。また頬杖をついていると左右の顎が歪む原因となります。

②よく噛む

食事で噛む回数が少ないと歯ぎしりしやすい傾向にあります。よく噛んで食べることは顎の成長を促すため咀嚼回数が少ないと歯並びに悪影響が出る場合があります。

③仰向けで寝る

寝る姿勢が悪いと眠りが浅くなり歯ぎしりの原因となります。

④ストレスを解消する

大人と同じようにストレスでも歯ぎしりをしてしまう場合があります。環境の変化などストレスを感じていそうな時はお子さんが安心できる環境を作ってあげましょう。

4歯科医院を受診した方がいいケース

これまでお話した通りほとんどの場合は心配いりませんが以下の様な症状がある場合は1度歯科医院を受信してみてください。

①永久歯が生え揃っても歯ぎしりしている

②歯が大きく欠ける・歯が痛む

③歯(永久歯)がぐらついている

④顎に違和感や痛みがでている

〇まとめ

お子さんが歯ぎしりしている音を聞いて心配している方もいらっしゃるかもしれません。ですが、基本的にこどもの歯ぎしりは成長の過程で行われるもののため心配はいりません。

しかし、永久歯が生え揃っても歯ぎしりをしている場合は顎に痛みがでたり歯のすり減り、欠け、ぐらつきなど悪影響を及ぼす場合があるためその時は1度歯科医院を受信してみてください。

また、心配な場合はお気軽にご相談ください。

千種区覚王山たなか歯科クリニック 歯科衛生士川元

虫歯になりやすい習慣9選

こんにちは!名古屋市千種区 たなか歯科クリニックの冨里です。

ゴールデンウィークは楽しめましたか?お会いした際にお話を聞かせてくださいね♪

今日は、虫歯になりやすい習慣を9つご紹介し、生活の中で見直すべきポイントをお伝えします(^^

1. 就寝前の甘いもの

寝ている間は唾液の分泌が減少し、口内が乾燥しやすくなります。

甘いものを食べたまま寝ると、口内で糖分が長時間残り、虫歯菌が活発に活動しやすくなります。

就寝前の甘いものは控えましょう。

2. 間食の頻繁な摂取

間食が多いと、口内に糖分が長時間残り、虫歯のリスクが高まります。

特に飴やチョコレートなどの粘着性のあるお菓子は注意が必要です。

間食をする際は時間を決めて摂取し、食後に歯磨きを心がけましょう。

3. 不規則な食生活

食事の時間が不規則だと、唾液の分泌リズムが乱れ、口内の自浄作用が低下します。

規則正しい食生活を心がけ、バランスの良い食事を摂ることが大切です。

4. 水分補給の不足

水分を十分に摂らないと、唾液の分泌が減少し、口内が乾燥しやすくなります。

口内が乾燥すると、虫歯菌が繁殖しやすくなります。

こまめに水分を摂取し、口内の乾燥を防ぎましょう。

5. 歯磨きの時間が短い

歯磨きの時間が短いと、汚れが残りやすくなり、虫歯や歯周病の原因となります。

1回の歯磨きは3分以上かけて丁寧に行い、歯と歯茎の境目や奥歯もしっかり磨きましょう。

6. 歯ブラシの毛先が広がっている

歯ブラシの毛先が広がっていると、汚れが落ちにくくなります。定期的に歯ブラシを交換し、

毛先が広がらないように注意しましょう。

7. 歯磨き粉の使い過ぎ

歯磨き粉を多く使いすぎると、泡立ちが良すぎて磨き残しが生じやすくなります。

適量を使い、泡立ちすぎないように注意しましょう。

8. 歯の定期的な検診を受けていない

定期的な歯科検診を受けることで、虫歯や歯周病の早期発見が可能となります。

半年に一度は歯科医院で検診を受け、口腔内の健康状態をチェックしましょう。

9. 喫煙習慣

喫煙は歯の着色や歯周病のリスクを高めるだけでなく口内の免疫力を低下させ、

虫歯の進行を早めることがあります。禁煙を検討することをおすすめします。

日々の小さな習慣が歯の健康に大きな影響を与えます。

少しの意識で虫歯のリスクを減らすことができます。

健康な歯を守るためにこれらのポイントを是非日常生活に取り入れてみてください(^^

名古屋市千種区 たなか歯科クリニック 冨里